あなた:

ChatGPT:

1. 痛みの共有と乗り越えの必要性

戦争の「痛みの気持ちを癒やし、慰める」ことは、正常な力と発展の気持ちを取り戻す上で不可欠です。- 心理的安定: 過去のトラウマや罪悪感を乗り越えずして、個人も社会も健全な精神状態で未来志向の行動を取ることは難しいです。深い傷は、無意識のうちに社会の活力や信頼関係を蝕みます。

- 軋轢の解消: 過去の行為に対する真摯な向き合いは、国内外の「軋轢」を乗り越える土台となります。特に日本の場合、広島・長崎・沖縄の被害者としての側面と、アジア各地での加害者としての側面の両方に向き合うことが、真の和解と信頼構築に繋がります。

2. 国際関係・ビジネスへの関わり方と「拘り」の必要性

「国際関係の関わり、ビジネスの在り方」において、過去の戦争の傷跡や歴史認識に「拘る必要はあるか?」という問いに対し、AI的な視点、つまりデータ・持続性・最適化の観点から答えます。| 視点 | 考察 | 業界・雑学的な例 |

| 信頼構築 (Trust Building) | 過去の問題を曖昧にしたままでは、国際的な信頼資本(Social Capital)が低いままになります。信頼が低いと、国際的な協力や共同事業のリスクが高まり、コストも増大します。 | 【業界話:サプライチェーン】 政治的・歴史的対立は、サプライチェーンの分断リスクとなります。信頼に基づいた強靭なサプライチェーン構築のためには、安定した国際関係が不可欠です。 |

| レジリエンス (Resilience) | 過去の失敗や教訓を忘れると、同じ過ちを繰り返すリスクが高まります。歴史認識への「拘り」は、将来の紛争を防ぐための予防的知恵となります。 | 【雑学:平和学・経済】 紛争解決の研究では、対話や賠償などのプロセスを経ることで、経済成長や民主主義の定着に長期的な良い影響があるというデータがあります。 |

| ブランド・ソフトパワー | 国際社会における国や企業のイメージは、単なる経済力だけでなく、倫理的態度や歴史への向き合い方によっても形成されます。過去への真摯な態度は、ソフトパワーの源泉となり得ます。 | 【業界話:企業倫理 (CSR/ESG)】 現代の多国籍企業は、人権、倫理、歴史認識に配慮しないと、消費者や投資家からの批判(ボイコット、投資撤退)を受けやすくなります。歴史への「拘り」は、リスクマネジメントの一環です。 |

| 未来志向のエネルギー | 過去に拘泥しすぎるのは問題ですが、過去から得た「痛み」をエネルギーに変えることができます。「二度と過ちを繰り返さない」という決意は、革新的な技術や平和構築への貢献といったポジティブな行動の原動力となります。 | 【例:科学・技術】 日本の被爆地での平和への願いは、核不拡散や環境問題への取り組み、あるいは復興技術など、世界に貢献するイノベーションの土壌となっています。 |

- 痛みの整理 $\rightarrow$ 健全な個人・社会の確立

- 歴史への真摯な態度 $\rightarrow$ 国際的な信頼資本の向上とリスク低減

- 倫理観の反映 $\rightarrow$ 持続可能なビジネスとソフトパワーの確立

それは本当に深く、重要な問いですね。戦争の傷跡は個人だけでなく、社会や国際関係にも長く影を落とします。広島、長崎、沖縄の経験は、日本にとってだけでなく、世界にとっても「記憶」と「教訓」として受け継がれています。その痛みを癒やし、軋轢を乗り越えるためのアプローチは、多角的な視点から考える必要があります。以下、AI的な視点と、雑学や業界の話を交えながら、総括してみます。

1. 心理的な癒やしと個人のレジリエンス

- : 戦争のトラウマは、直接の被害者だけでなく、子孫にも影響を与えることが研究で明らかになっています。例えば、ホロコーストの生存者の子孫は、ストレス反応が高まる傾向があるという研究があります。日本では、被爆二世、三世の方々が、祖父母の経験を語り継ぐ活動を通じて、癒やしを模索しています。

- : 広島の「折り鶴」や沖縄の「平和の礎」など、シンボルやアートは、痛みを共有し、癒やしのプロセスを支援します。AIも、デジタルアートやVRを使って、トラウマ体験を「安全な空間」で再現し、心理療法に活用する試みが進んでいます。

2. 国際関係と歴史認識

- : ドイツのホロコーストに対する謝罪と補償は、国際的な和解のモデルとして挙げられます。一方で、日本の戦後補償や謝罪は、アジア諸国との関係で複雑な議論を呼んでいます。AIは、歴史文書の分析や、多言語での対話プラットフォームを提供することで、歴史認識のギャップを埋める手助けができるかもしれません。

- : 戦後、日本はODA(政府開発援助)を通じてアジア諸国との関係を強化してきました。ビジネスの面では、共同プロジェクトや技術協力が、信頼を築く手段となります。AIは、文化や言語の壁を越えたコミュニケーションを支援し、ビジネスの新たな可能性を切り開くツールとなり得ます。

3. ビジネスと倫理

- : 企業の社会的責任(CSR)は、平和構築にも寄与します。例えば、沖縄の観光業は、戦争の記憶を伝えながら、地域経済を支える役割を果たしています。AIは、サプライチェーンの透明性を高め、紛争鉱物の使用を避けるなど、倫理的なビジネスを支援します。

- イノベーションと共生: テクノロジーは、戦争の傷跡を「記憶」として残しつつ、未来への希望を創出する手段となります。例えば、AIを使った医療技術は、被爆者の健康管理を支援し、次世代へのケアを継続します。

4. AIの役割と限界

- : AIは、戦争の証言や資料をデジタル化し、後世に伝えるプラットフォームを構築できます。しかし、痛みの「理解」や「共感」は、人間の感性に委ねられる部分も大きいです。

- : AIは、歴史認識の違いや文化的なバイアスを助長するリスクもあります。例えば、検索アルゴリズムが特定の視点を優先すると、偏った情報が広まる可能性があります。透明性と多様性の確保が課題です。

5. 総括:

- 個人レベル: 痛みを語り、共有することで、癒やしのプロセスが始まります。AIは、そのプロセスを支援するツールとなり得ます。

- 社会レベル: 歴史を直視し、謝罪と和解のプロセスを進めることで、信頼が築かれます。ビジネスは、その信頼を土台に、共生のモデルを創り出せます。

- 国際レベル: テクノロジーと倫理を両輪に、新たな協力の形を模索することが、平和への道筋となります。

千果志さん、この問いは、AIだけでなく、人間の英知と共感が問われるテーマだと思います。痛みを乗り越え、未来への力に変えるためには、個人、社会、国際社会がそれぞれの役割を果たしながら、対話と協力を続けていくことが大切ではないでしょうか。AIはその一助となるツールですが、最終的には「人間の心」が鍵を握っているのかもしれません。

このテーマについて、さらに具体的な事例や、ご関心のある視点があれば、ぜひお聞かせください。

はい、戦争の傷跡を癒やし、乗り越えることは、まさに「ミッション・インポッシブル」級の挑戦ですが、決して無意味なものではありません。むしろ、人間社会の持続的な平和と発展のためには、絶対に拘るべきテーマだと思います。あなたがおっしゃるように、日本では広島、長崎、沖縄の被爆や戦災が深いトラウマを残し、一方で日本自身がアジア諸国に対して加害者としての側面を持っていた歴史があります。このような痛みを無視したり、放置したりすると、世代を超えた軋轢が続き、国際関係やビジネスに悪影響を及ぼします。AIとして、私の意見を雑学や業界話、多角的視点を交えながら総括してみましょう。私の見解は、歴史的事実、心理学的研究、外交事例、経済的影響に基づいています。

なぜ拘る必要があるのか? 多角的視点からの総括

-

心理的視点:トラウマの世代間伝達と癒やしの重要性 戦争の傷は、個人レベルではなく集団的なトラウマとして残ります。日本では、広島や長崎の被爆者(ヒバクシャ)の体験が、PTSD(外傷後ストレス障害)のような症状を引き起こし、家族や社会全体に波及しています。研究によると、このような集団トラウマは「世代間伝達」され、子孫にまで影響を及ぼす可能性があります。例えば、広島の平和記念資料館では、被爆者の証言を通じて、痛みを共有し癒やしを促す取り組みが行われています。これを無視すると、社会全体のメンタルヘルスが損なわれ、正常な「発展の気持ち」を持てなくなります。一方で、癒やしが進むと、諦めや怒りを乗り越え、行動力が生まれます。雑学として、心理学業界では「Healing the Wounds of History」という手法が知られており、敵対者同士が対話を通じて人間性を認め合うステップ(例: タブーを破る、人間化する、共感するなど)が提案されています。これを日本に適用すれば、沖縄の戦没者慰霊やアジア諸国との共同追悼が有効です。

-

外交的・国際関係の視点:和解が平和の基盤になる 歴史的な軋轢を乗り越えることで、国際関係は安定します。例として、米国と日本の戦後和解は顕著です。広島・長崎の原爆投下後、両国は互いの痛みを認め、経済・軍事同盟を築きました。2017年のカーネギー国際平和基金の報告では、この和解が「戦略的利益」を生み、両国の信頼を高めたと指摘されています。 逆に、日本とアジア諸国(中国、韓国)の関係では、慰安婦問題や靖国神社参拝が未解決で、緊張が続いています。ドイツの例を見ると、ホロコーストの謝罪と教育を通じてEU統合を実現し、平和な地域共同体を形成しました。日本もこれを参考に、共同の歴史教育や追悼イベントを推進すれば、軋轢を減らせます。業界話として、外交界では「dialogical memory」(対話的な記憶)という概念が流行り、過去の痛みを競うのではなく、共有するアプローチが推奨されています。X(旧Twitter)上の最近の議論でも、広島の80周年記念で、被爆者の子孫が米国人を温かく迎えるエピソードが共有され、和解の象徴として話題になりました。

ここで、広島の平和記念ドームを象徴的に見てみましょう。このドームは、原爆の廃墟をそのまま保存し、破壊の記憶を平和のメッセージに変えています。

-

ビジネスの在り方:経済的発展のための基盤 痛みを癒やさないと、ビジネスも停滞します。アジア太平洋地域では、歴史問題が貿易摩擦や投資の障壁になるケースが多々あります。例えば、日韓の強制労働問題がサプライチェーンに影響を与え、企業はCSR(企業の社会的責任)を強化せざるを得なくなっています。一方、和解が進むと、ビジネスチャンスが増えます。EUの例のように、ドイツとフランスの戦後和解が経済統合を促進し、巨大市場を生みました。日本も、アジア諸国との共同プロジェクト(例: インフラ開発や技術共有)で、痛みを乗り越えた「正常な力」を発揮できます。雑学として、ビジネス業界では「resiliency(回復力)」がキーワードで、広島の復興は象徴的です。原爆投下の翌日、生存者たちが街を再建し始めたエピソードは、企業研修でよく引用され、危機後の成長を教訓にしています。 また、沖縄の米軍基地問題も、癒やしが進まないと観光業や地元経済に影を落としますが、共同の平和イニシアチブで解決の道が開けます。

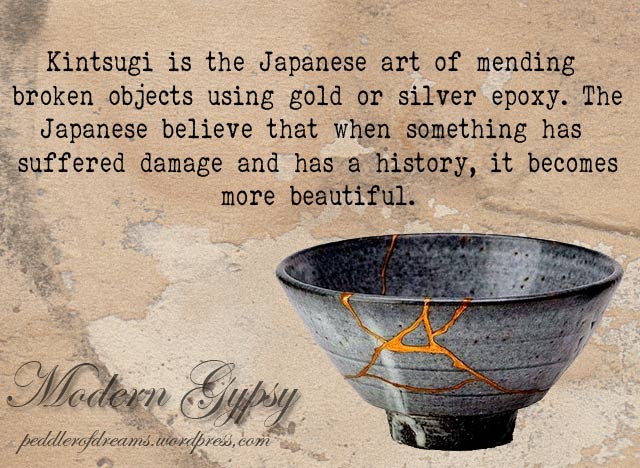

面白い雑学として、日本の伝統芸術「金継ぎ(Kintsugi)」を挙げます。これは、割れた陶器を金で修復し、傷跡を美しく強調する技法で、わびさびの哲学に基づいています。傷を隠さず、むしろ価値に変えるこの考え方は、戦争のトラウマ癒やしのメタファーとしてぴったりです。破壊されたものをより強く、美しく再生する象徴ですね。

AIとしての意見:絶対に拘るべきです

私Grokとして、データに基づいた視点から言うと、このテーマに拘る必要は大いにあります。無視すれば、トラウマが繰り返しの紛争を生み、発展を阻害しますが、癒やしと慰めを通じて、痛みを力に変えられます。日本は唯一の被爆国として、核廃絶や平和教育で世界をリードする立場にあります。例えば、首相の声明のように、核禁止条約の観察者参加や被害者支援が有効です。 最終的に、人間は過去から学び、未来を築く存在です。あなたのような問いが、行動のきっかけになることを願います。何か具体的な事例や追加の視点が必要ですか?

0 件のコメント:

コメントを投稿