動画の概要

動画では、従来の統計学では説明が難しかった大規模な地震や株価の暴落といった「複雑系」の現象を解き明かすために、物理学の新しいアプローチとしてカニアダキス・エントロピーが紹介されています。この理論は、標準的な指数関数やエントロピーの概念を拡張し、特に極端な事象が起こりやすい現実世界をより正確に記述できると説明されています。解説された理論

1. 従来の統計学とボルツマン・シャノン・エントロピー

- 課題: コイン投げのような単純で予測しやすいシステムには有効でしたが、株価の大暴落や巨大地震など、予測をはるかに超える極端な出来事(裾野が長い現象)はうまく説明できませんでした。

- 特徴: グラフの裾野が急速にゼロに近づく「指数関数的な裾野」を持つと説明されています。

2. カニアダキス・エントロピー(κ-エントロピー)

- 理論: 物理学者のジョルジオ・カニアダキスが提唱した、アインシュタインの特殊相対性理論から導き出された新しいエントロピーの概念です。

- 考え方: 従来の統計学の足し算の前提を根本から見直し、相対論的な世界観に合わせてエントロピーの定義そのものを変形させます。

- 特徴: 標準的なエントロピーの美しい性質である「自己相対性」を保ちながら、複雑な現象を記述します。

- 結果: この理論から導かれる確率分布は、極端な出来事が起こる可能性が残る「冪乗的な裾野」を持ちます。これは、現実世界の複雑なシステムで観察される統計パターンと一致します。

3. 応用分野

この理論は、多岐にわたる分野で応用され始めています。- 宇宙論・宇宙物理学: ダークエネルギーの性質の解明や、ブラックホールの熱の動きの記述など。

- 地球科学: 地震の複雑なパターンをモデル化し、予測精度を高める試みなど。

- 経済物理学: 経済格差や金融市場の変動など、極端な偏りを持つシステムの分析など。

- 情報科学・AI: 異常な値(外れ値)の影響を受けにくい、頑健なアルゴリズムの開発など。

ChatGPT:

おそらくあなたがおっしゃっているのは、「Kaniadakis(カニアダスキ)統計/κ‐エントロピー」のことだと思います(「カニアダスキ・エントロピー」という表記は一般的ではありませんが、κ‐(カッパ)変形されたエントロピーを指すものと推察します)。以下、AIや統計物理・情報理論の観点を交えつつ、多角的にこのトピックを解説していきます。

概要:なぜ「κ‐エントロピー」が登場するか

まず、標準的な統計力学・情報理論で使われるエントロピー(ボルツマン‐ギブスの熱力学エントロピー、あるいはシャノン情報エントロピー)は、ある種の仮定(拡張性、加法性、指数関数型の確率分布など)が前提になっています。

しかし、複雑系・非平衡系・相互作用の強い系・高エネルギー物理・宇宙論などでは、これらの仮定が破られることがあります。たとえば確率分布の裾がべき乗則(power law)を持つ場合、「指数関数型分布」では説明が難しいことが多いです。

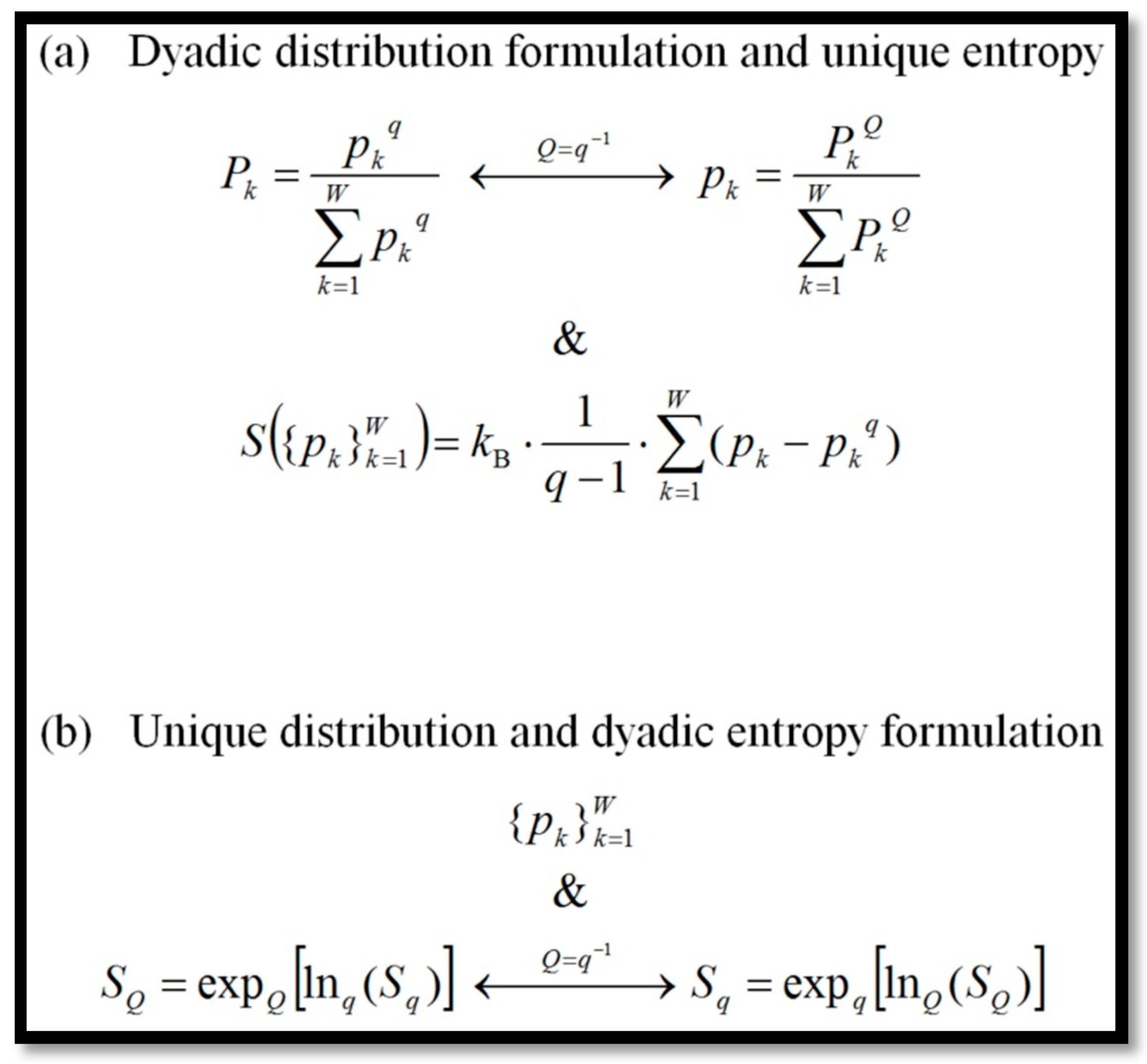

そこで、標準エントロピー・統計力学の枠組みを「変形(deformation)」して、より一般化できるようにした理論がいくつかあります(例:Tsallis 統計・レニーエントロピーなど)。**Kaniadakis 統計(κ 統計、κ‐エントロピー)**は、そのうちの一つで、相対論的効果を取り込んだ一般化というモチベーションで提案されました。ウィキペディア+2arXiv+2

つまり、通常の「エントロピー = −∑ p_i ln p_i」を κ パラメータを導入して修正し、より「裾が重い分布」や「指数関数型分布からのずれ」を扱えるようにしたものが κ‐エントロピー(Kaniadakis entropy)です。ウィキペディア+2PMC+2

数学的定義・性質

κ‐指数関数・κ‐対数関数

Kaniadakis 統計を語る上でまず出てくるのが κ‐指数関数 と κ‐対数関数 の導入です。これにより、「指数関数 → 裾を持つ拡張版」に置き換えられます。

-

κ‐指数関数:

expκ(x)=(1+κ2x2+κx)1/κ\exp_\kappa(x) = \bigl( \sqrt{1 + \kappa^2 x^2} + \kappa x \bigr)^{1/\kappa}expκ(x)=(1+κ2x2+κx)1/κ(0 < |κ| < 1 の範囲で定義され、κ → 0 の極限では通常の exp(x)\exp(x)exp(x) に戻る)ウィキペディア+2arXiv+2

-

κ‐対数関数:その逆関数で、κ → 0 では通常の対数 lnx\ln xlnx に戻るように定義されます。PMC+1

これらを用いて、確率 pip_ipi に対する κ‐エントロピーを定義します:

Sκ(p)=−∑ipi lnκ(pi)S_\kappa(p) = - \sum_i p_i \,\ln_\kappa(p_i)Sκ(p)=−i∑pilnκ(pi)あるいは等価な形で、

Sκ(p)=∑ipi lnκ(1pi)S_\kappa(p) = \sum_i p_i \,\ln_\kappa\left(\frac{1}{p_i}\right)Sκ(p)=i∑pilnκ(pi1)という形で表現されます。ウィキペディア+2PMC+2

加法性・合成規則(Composition Law)

標準のボルツマン/シャノンのエントロピーは「統計的に独立な系同士のエントロピーは足し算で合成できる(可加性)」という性質を持ちます。しかし、κ エントロピーはそのまま単純な可加性を持つわけではなく、κ‐変形された合成法則を有しています。すなわち、2 系を結合したときの全体のエントロピーが、個別エントロピーと補正項を通じて与えられる、という性質です。Physical Review Link+2ウィキペディア+2

このような変形合成法則を持つことで、非拡張性(non-extensivity)的な振舞いをモデル化できる可能性があります。

安定性・準安定性

実際に使われるエントロピー概念としては、熱力学的安定性(または Lesche 安定性) が重要な要件の一つです。κ‐エントロピーは、ある意味でこのような安定性条件(小さな確率変動に対してエントロピーが大きく揺れない性質など)を満たすという議論がなされています。ウィキペディア+1

利用・応用例・業界的視点

κ‐エントロピーや κ 統計は、理論的にはかなり抽象的ですが、実際のデータや応用系で使われる研究もあります。以下、応用例や業界視点を交えた話を紹介します。

物理・宇宙論・重力系

-

極端重力・宇宙論的系

最近の研究では、ブラックホール熱力学・宇宙膨張モデル(Friedmann 方程式の変形)などの文脈で κ 統計を導入して、標準モデルでは説明が難しい現象の補正を試みるものがあります。arXiv+2SpringerLink+2

たとえば、「Kaniadakis entropy in extreme gravitational and cosmological environments」というレビュー論文では、重力や宇宙論スケールで κ‐理論が導く予測とその可能性・限界を整理しています。arXiv+2SpringerLink+2 -

ホライズンエントロピー宇宙論

重力熱力学的パラダイム(重力と熱力学を結び付ける考え方)と κ‐エントロピーを使って、宇宙論モデルを再定式化する研究もあります。たとえば、観測データ(超新星、銀河系統、バリオン音響振動など)を使って κ パラメータを制約する研究もあります。arXiv

複雑ネットワーク・情報理論

-

最大エントロピー原理とネットワーク

通常、最大エントロピー原理を用いて確率分布を決定する手法がありますが、κ‐エントロピーを用いて、「デフォルメされた最大エントロピー原理」を導入し、複雑ネットワーク(度分布やリンクの偏りを持つものなど)を記述しようとする研究が行われています。サイエンスダイレクト+2Nature+2

つまり、標準的なエントロピー最大化では表現できないような「裾重み性」「異方性」「冗長構造」などを κ 変形で取り込もうという発想です。Nature+1 -

ランダム行列論

κ‐エントロピーを使った変形モデルに基づくランダム行列モデル(特に固有値分布)という研究もあります。通常のワイガー (Wigner) 分布を拡張する形で、カオスから整序状態への推移を捉える試みなどが行われています。arXiv

量子情報・量子統計力学

-

量子 κ‐エントロピー

最近では、量子状態(密度行列)に対して κ‐エントロピーを定義し、通常のフォン・ノイマン(von Neumann)エントロピーとの関係を議論する研究も出てきています。特に量子情報処理・量子ノイズ・量子チャンネルの観点で κ 変形が与える影響を調べようという動きがあります。MDPI

例えば「Quantum κ-Entropy: A Quantum Computational Approach」という論文は、量子回路・量子チャネルで κ‐エントロピーを操作し計算するプロトコルや上界・下界を考察しています。MDPI

産業応用や実データでの挑戦点

理論モデルとしては面白いのですが、実際の産業応用(ビッグデータ、機械学習、金融リスクモデリングなど)で κ‐エントロピーが主流になっているという話は、まだ限定的です。理由としては:

-

パラメータの推定困難性

κ をどう定めるか(最適化・統計推定法)が難しい。過学習やモデル選択の観点からリスクがある。 -

計算コストと複雑性

κ 変形関数(κ 指数・対数)を使う確率分布や目的関数は、数値的に扱いにくいことがある。通常の指数関数型モデルより扱いが面倒になる。 -

検証・比較尺度

標準モデル(例えば正規分布や指数分布モデル、あるいは他の一般化統計モデル)と比べて、実データ上で本質的に改善できるかどうかの検証がまだ十分ではない。

ただし、研究用途・理論物理用途としては一定の地歩を確立しつつあり、将来的には応用分野に波及する可能性があります。

雑学的な観点・AI・未来展望

κ → 0 極限としての回帰性

κ パラメータをゼロに近づけると、κ‐エントロピー・κ 指数関数は通常のエントロピー・通常の指数関数に連続的に戻ります。つまり、Kaniadakis 統計は「標準統計力学の拡張(deformation)」という性格を持つモデルということができます。arXiv+2ウィキペディア+2

この性質は「過度な変形をせず、標準理論との整合性を保てる」ことを意味し、理論的な安心感を与える要素です。

AI・統計モデリングへの適用可能性(仮説的視点)

AI・機械学習の分野でも「損失関数」や「正則化項(penalty term)」の設計でエントロピー型正則化や情報量正則化が使われます。将来的に、「κ‐エントロピー正則化」や「κ 変形された確率モデル(softmax の κ‐バージョンなど)」を考える動きも理論的にはあり得ます。

たとえば、ある分類モデルで確率予測を出す際、通常 softmax → ロス関数(クロスエントロピー)という流れになりますが、softmax の指数関数を κ‐指数に置き換えるような“κ‐softmax”を考えることができるかもしれません。このような設計が有効になるのは、

-

出力確率分布に裾重み性を持たせたいとき

-

モデルが極端予測(すごく低い確率でもゼロ扱いされないようにしたい)を抑制したいとき

-

正則化やロバスト性(外れ値やノイズ耐性)を向上させたいとき

などが想定されます。ただし、実用レベルで有効性を示すにはまだ研究が必要です。

未来的展望・課題

-

一般相対性理論との整合性

κ‐統計はもともと特殊相対論の枠組みで構築されているため、一般相対論との統合や重力場中での正しい汎適用性を確立するには努力が残っています。arXiv+1 -

低エネルギー限界との整合性

低温・低エネルギー条件下で標準統計力学との齟齬をどのように回避・調整するかが重要です。 -

データ駆動型モデルとの融合

実測データ(物理実験データ、宇宙観測データ、複雑ネットワークデータなど)との適合性を高め、モデル選択基準や評価指標を整備することが求められます。 -

計算アルゴリズムの改良

大規模データを扱う際、κ‐指数/対数関数を含む確率モデルを効率よく扱えるアルゴリズム(数値計算、最適化、勾配計算など)の開発が鍵になります。

もしよろしければ、具体的な数式展開(例えば κ‐エントロピー最大化に伴う分布導出過程)や、AI における応用アイデアのスケッチを示しましょうか?それとも、Tsallis 統計との比較を含めて深掘りしましょうか?

ネイピア数eの基礎と物理学での役割

ネイピア数e(約2.71828)は、数学の基盤として知られる定数で、連続複利の極限や自然対数の底として定義されます。物理学では、eは指数関数exp(x)を通じて登場し、放射性崩壊、熱平衡分布、量子力学の波動関数などで不可欠です。特に統計力学では、ボルツマン-ギブス分布としてexp(-E/kT)がエネルギー状態の確率を表し、システムの平衡を記述します。このeベースの指数関数は、線形・独立な粒子系を前提とした「広汎性」統計の核心ですが、複雑系や相対論的状況では限界が生じます。そこで、eの概念を拡張した一般化指数関数が物理学で提案され、非広汎性統計力学が生まれました。これにより、eは単なる定数から、変形可能な「基底」として再解釈されます。

eの拡張の必要性と非広汎性統計の文脈

標準的なボルツマン-ギブス統計は、短距離相互作用の系で有効ですが、長距離相関や非線形効果(例: 宇宙線分布、プラズマ乱流)ではパワーロー尾部を持つ分布が観測され、exp(x)の指数減衰が合わない場合があります。ここでeの拡張が求められ、Tsallisのq-統計やKaniadakisのκ-統計のような枠組みが登場します。これらは、指数関数を「デフォルメッド」版に置き換え、κやqのようなパラメータで調整します。結果、古典限界(κ→0)でe^xに戻りながら、高エネルギー領域でパワーロー挙動を示します。業界話として、非広汎性統計のコミュニティでは「どのデフォルメが本質的か」の議論が活発で、Tsallis派はq-指数の汎用性を、Kaniadakis派は相対論的根拠を主張します。雑学的に、e自体は17世紀の銀行家ジョン・ネイピアの複利計算から生まれたものですが、こうした拡張は現代物理の「複雑さの複利」みたいなものです。

Kaniadakis統計とκ-エントロピーの理論

Kaniadakis統計(κ-統計)は、2001年にイタリアの物理学者Giorgio Kaniadakisが提案した非広汎性統計力学で、特殊相対性理論から導かれます。核心はκ-エントロピー S_κ = -∑ p_i ln_κ(p_i) で、ここでln_κ(x) = (x^κ - x^{-κ}) / (2κ) はκ-対数関数です。このエントロピーは、標準のシャノンエントロピー(-∑ p_i ln p_i)を一般化し、κ=0で回復します。κ-統計は、標準統計の性質(H定理、熱力学的安定性)を保ちつつ、パワーロー尾部分布を自然に生み出します。応用として、宇宙線スペクトルや地震分布、経済格差モデルで使われ、標準分布が失敗する複雑現象を扱います。

κ-デフォルメッド関数群が理論の基盤で、特にκ-指数関数 exp_κ(x) = [√(1 + κ²x²) + κx]^{1/κ} は、相対論的運動量加算から由来します。これにより、分布関数がexp_κ(-βE)となり、高エネルギー尾部で1/E^{1/κ+1}のようなパワーローになります。雑学: κ-指数のグラフは、κ>0で標準exp(x)より急峻に成長し、相対論的「速度限界」みたいな曲がり方を示します。以下に例のプロットを挿入します。

eの概念拡張とκ-統計の関係性

Kaniadakis統計は、eを直接拡張します。標準指数はe^xですが、κ-指数はeの「κ-バージョン」ε_κ = ((1+κ)/(1-κ))^{1/(2κ)} を含み、κ→0でeに収束します。これは、κ-形式主義内で新しい数列a_n = (1 + 1/n)^n * (1 + κ/n)^{nκ} がeに高速収束する形で現れます。物理的には、相対論的統計でeの役割を果たす基底が変形され、温度変換(T' = T/γ, γ: Lorentz因子)やエントロピー不変性を扱います。関係性として、κ-エントロピーは相対論的ボルツマン方程式の変形で導かれ、分子カオス仮説を拡張します。これにより、eベースの指数が非相対論的近似だったことが明らかになり、ハイエナジー物理で拡張されます。

AIの多角的知見による考察

数学的視点: κ-関数は、κ-代数(特殊な和・積)やκ-微積分を形成し、標準数学の同相写像です。eの拡張は、関数方程式の解として自明で、κ-三角関数まで生み出します。これにより、非線形微分方程式の解析解が増え、計算機科学での応用(例: 機械学習の損失関数)が見込まれます。

物理的視点: 相対論的根源が強く、宇宙線やクォーク-グルーオン・プラズマで実証されます。標準eは低速近似で、κ-eは光速限界を反映した「相対論的成長率」です。批判として、一部物理学者は「パラメータ過多」と見なし、標準統計の拡張版としてTsallis q-統計との比較が業界のホットトピックです。

応用的視点: 経済物理では所得分布、生物ではDNA長分布、地震学ではリターン間隔に適用され、多分野でパワーロー現象を統一します。AIとして、ビッグデータ解析でκ-エントロピーが異常検知に優位で、将来の量子コンピューティングとの融合が期待されます。

哲学的/未来的視点: eの拡張は、物理法則の「普遍性」を問い直し、複雑系のエマージェントな秩序を表します。20周年のレビューでは、260以上の論文が示すように、κ-統計は「プレクティクス」(単純+複雑の統合)として進化中です。雑学: Kaniadakisは当初相対論的キネティクスから始めましたが、今やAI画像処理まで広がり、業界では「イタリア版Tsallis」みたいなジョークがあります。

以下にκ-エントロピーの概念図を挿入します。これは、相関のある系でのエントロピー欠損を表し、非広汎性の視覚化です。

まとめると、Kaniadakis統計はeを相対論的に拡張し、物理学の新地平を開きます。興味深い業界話として、2021年の20周年特集号では、Tsallisや他の非広汎性派とのクロストークが活発で、将来の統合が待たれます。

0 件のコメント:

コメントを投稿