かわぐちかいじという漫画家の「アクター」という著作について知見があったら、雑学や業界話を交えながら解説してください。

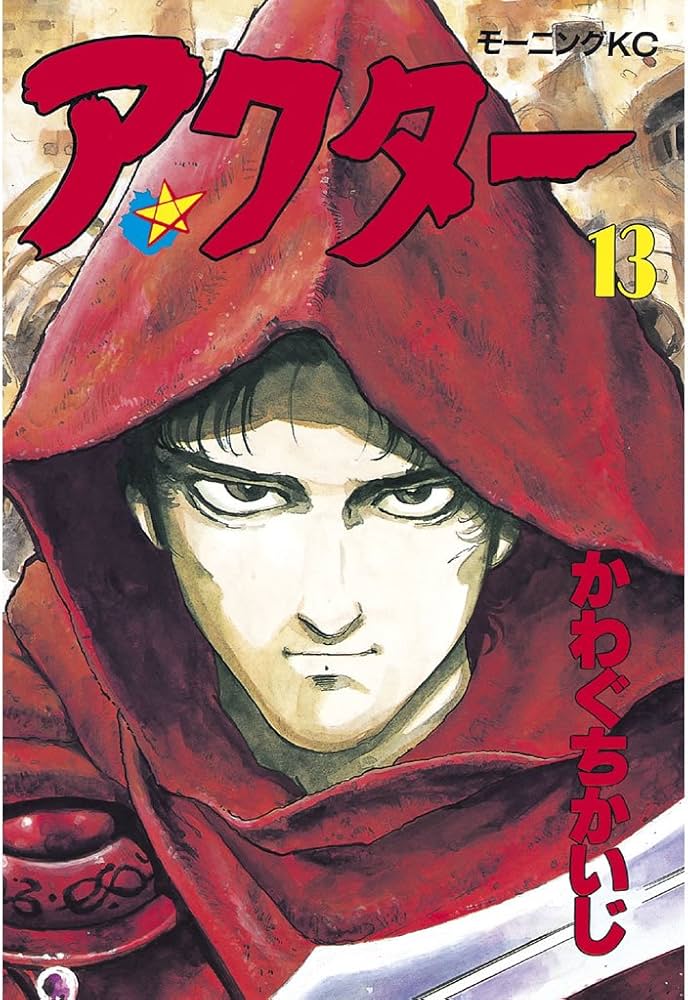

アクター(作者:かわぐちかいじ)

概要

『アクター』は、漫画家・かわぐちかいじによる青年漫画作品で、1984年から1988年にかけて雑誌 モーニング(講談社)に連載されました。 ウィキペディア+1 単行本は全14巻。 ウィキペディア+1 また、この作品により1987年に第11回講談社漫画賞一般部門を受賞しています。 ウィキペディア+1

連載開始当時、「芸能界/映画業界」を舞台にした漫画としては異色の設定で、主人公が大衆演劇出身の女形から映画スターへと成長していくという物語です。 ウィキペディア+1

あらすじ(簡略)

舞台は映画・テレビ撮影の現場。主人公の竹村雲母(通称キララ)は、元々大衆演劇の女形として活動していたところを監督・実相寺昭雄に見出され、超大作映画『ジーザス・クライスト』の主役に抜擢されます。 ウィキペディア+1

一方、ニューヨークで研修を受けていたスター俳優・中条達彦は、主役をキララに奪われてしまい、脇役に降格。そこから芸能界・映画業界での人間ドラマ、ライバル関係、スキャンダル、愛憎、主演交代、移籍など、裏側も含めた群像劇が展開されます。 ウィキペディア+1

作品中では、映画『四谷怪談』に見立てた愛欲ドロドロのX指定映画で主演争いがあったり、スキャンダルが事件化したり、芸能プロダクションの勢力争いや役者の“器/運/演技”の違いが描かれます。 コミックシーモア+1

雑学・業界話ポイント

いくつか「なるほど」と思えるポイントを押さえておきます。

-

大衆演劇から映画スターへの逸話

作者・かわぐちかいじ自身が語るところによれば、この作品を書いたきっかけには「大衆演劇を観た時の“歌舞伎のいいとこどり”という何でもありの雑多なエネルギー」に惹かれたことがあるそうです。 ウィキペディア+1

この点が、「演技とは何か」「役者とは何か」というテーマを突き詰める作品になっており、単なる“芸能界もの”にとどまらない深みがあります。 -

役者=“アクター”を描く挑戦

映画・テレビといったメディアの撮影現場を舞台にしており、「役を演じる人/演出/プロダクション/興行」という複数のレイヤーが交錯します。漫画で“役者が役を演じる”という二重構造を扱うのは当時としてはかなり珍しかったようです。あるレビューでは「演劇テーマのマンガとしてこれまでにない切り口だった」と評価されています。 本を聴く日々

この観点から言うと、業界知識(撮影、配給、プロダクションの影響力、スター交代、スキャンダルなど)を逆算して物語が組まれており、読み込むと「お、これは芸能界裏側ネタだな」と思える趣向があります。 -

作者のキャリア転機としての作品

かわぐちかいじはこの『アクター』以前は大ヒット作に恵まれていなかったという文脈が語られており、本作を通じてメジャーへの足がかりを掴んだという見方があります。 ウィキペディア その意味で、本作は“作者の転換点”とも言えます。

加えて、作者の後の代表作である『沈黙の艦隊』など、社会性・スケールの大きい作品へと移行していく前段階として、制作スタイルやテーマの実験場として見ることもできます。 -

時代背景と雑誌・読者層

1980年代中盤、青年誌(例えばモーニング)は「サラリーマンもの」「社会派もの」「職業もの」などのバリエーションを模索していた時期でもあります。『アクター』が“芸能界という職業もの”として連載されたのも、その文脈と合致します。

また、映画産業・テレビ産業がバブル前夜の盛り上がりを見せていたという社会状況をふまえると、「映画の主役になるという夢」「スター誕生」「興行収入50億」という設定も当時読者が“夢・裏側”の両方を意識できるものでした。作品内に「興行収入50億で映画を買いたい」というプロダクションのやりとりが出てきます。 ウィキペディア+1

こうした設定により「華やかな夢」の裏にある「勝負」「駆け引き」「裏切り」が浮き彫りになっています。 -

演出・構図に見る“映画的”アプローチ

ジャンルとして“映画/撮影現場”を扱っているため、かわぐちかいじの漫画としても構図・カット割り・演技者の表情変化・舞台裏の視線など、“映画をめぐる漫画表現”が随所に工夫されています。ある評論では、同氏のページ割り・リズム感を高く評価しており、『アクター』のようなテーマだからこそ“右ページ1コマ目”を「ピントを合わせる」場面として使っていると指摘されています。 遊刊エディスト:EDITREALなニューメディア+1

個人的な注目ポイント

-

主人公キララが「女形」という出自を持つ点。これは“演じる者”としての性・性別・役割というメタ的な問いをもはらんでいるように思えます。

-

スターとして上がる者、下ろされる者、移籍する者、裏で動くプロダクション…と、多重構造で“芸能のカラクリ”が描かれており、単なる成功譚ではなく“勝負”の世界であることが明確です。

-

1980年代という“映画/テレビ”産業が勢いを持っていた時代背景。作品がその時代感を捉えており、今読むと当時の“夢と裏側”がリアルに感じられます。

-

かわぐちかいじ作品特有の“社会派”や“大きなテーマ”とは少し異なり、むしろ「エンタメ業界」の内側を描くという意味で、作者のレパートリーの幅を示す作品でもあります。

おすすめの読み方・楽しみ方

-

漫画を読む際、「どのコマで観客の視点が切り替わるか」を意識してみると、映画的な演出(俳優視点、監督視点、撮影現場視点)が味わえます。

-

芸能界/映画界の“華やかな部分”だけでなく、“駆け引き”“移籍”“スターの座を巡る暗闘”といった負の面にも注目すると、より深く物語に入り込めます。

-

1980年代という時代設定を頭に入れて、「バブル前夜」「大作映画を50億買う」「アイドルから女優への脱皮」といった要素を時代考証として楽しむのも面白いです。

-

かわぐちかいじの他作品(例えば『沈黙の艦隊』)を読んだことがあるなら、『アクター』は“作者の転機”として位置づけて読んでみると、作家の成長/テーマの移り変わりが感じられて興味深いです。

もしよければ、登場人物をもう少し掘り下げて紹介できますし、特に印象的なエピソード(例:映画撮影シーン、主役交代劇など)をピックアップして解説もできます。どうしますか?

かわぐちかいじは、1948年広島県尾道市生まれの本名・川口開治という漫画家で、青年漫画の分野で長年活躍しています。1968年に『ヤングコミック』でデビューし、明治大学卒業後、上京して漫画家として本格的に活動を始めました。初期は麻雀漫画でブレイクし、1990年代以降は軍事や政治をテーマにした大河ストーリーを得意とし、『沈黙の艦隊』や『ジパング』のようなスケールの大きな作品で知られています。これらの作品は、リアルな取材に基づく詳細描写が特徴で、講談社漫画賞や小学館漫画賞、文化庁メディア芸術祭大賞などを複数受賞しています。雑学として、彼のペンネーム「かわぐちかいじ」は、時刻表の地名表記から着想を得たそうですが、実は偶然の一致だとか。愛煙家だったものの、2019年に食道がんを患って完治後、禁煙したエピソードも業界では話題になりました。家族もクリエイティブで、長男は能楽師、長女はイラストレーターとして活躍しています。また、弟の川口協治も漫画家でしたが、2013年に亡くなっています。

そんなかわぐち氏の作品の中でも、『アクター』(1984〜1988年、講談社『モーニング』連載、全14巻)は、彼のキャリアをメジャーに押し上げた重要な一作です。この作品は、映画やテレビドラマの撮影現場を舞台にした群像劇で、主人公の竹村雲母(通称キララ)が大衆演劇の女形から映画スターへ転身する過程を描いています。あらすじを簡単に言うと、キララは実相寺監督に見出され、超大作映画『ジーザス・クライスト』の主役に抜擢され、本来の主演予定だった中条達彦を脇役に追いやる形になります。そこで生まれる愛憎劇が、キリストとユダの関係性と重ねて展開され、キララの顔を斬りつける事件まで発展。続いて、X指定映画『お梅の恋』では清純派アイドルの菊地英子と共演し、業界のドロドロした人間関係が露わに。最後は『獣人キララ』で精神的に追い詰められ、母親への複雑な感情を爆発させるクライマックスを迎えます。全体として、演劇や映画業界の裏側——嫉妬、野心、性的な要素も含めた人間ドラマ——を赤裸々に描いていて、当時の漫画界ではかなりセンセーショナルでした。第11回講談社漫画賞一般部門を受賞したのも納得のクオリティです。

背景として、かわぐち氏は大衆演劇の雑多なエネルギーに影響を受け、この作品を生み出したそうです。「歌舞伎のいいとこ取りで、何でもありの面白さ」が着想源で、それまでヒットに恵まれていなかった彼を一気にスターダムに押し上げました。業界話として、当時の漫画界はトレース問題が時折話題になりましたが、『アクター』でも大友克洋の『AKIRA』からヘリのデザインを借用したような描写があり、かわぐち氏の自由奔放なスタイルが垣間見えます。 また、作品内の映画シーンは実在の作品を思わせるものが多く、例えば『ジーザス・クライスト』は『ジーザス・クライスト・スーパースター』を連想させ、撮影の過酷さや俳優の感情コントロールをリアルに描いています。X(旧Twitter)では、最近も「演劇漫画のおすすめ」として挙げられていて、「人間の情と業を演じ切る車裂きのような自意識の葛藤がすごい」と評価する声があります。 令和のコンプラ時代に映像化したらどうなるか?という議論もちらほらで、昭和の不健全な芸能界描写がネックかも、という意見が出ています。

雑学的に面白いのは、かわぐち氏の作品群全体で「沈黙の艦隊」以前のものが意外とエロティックで多岐にわたること。『アクター』もR18寄りの要素があり、作者の麻雀短編やバディもの(『ばくだん』『獣のように』)と並んでおすすめされることが多いです。 業界では、彼の取材力が高く評価されていて、軍事ものに移行した後も『アクター』のような人間ドラマの基盤が活きていると言われます。例えば、武田鉄矢が語る「女優はカメラ側だけで涙を流す」みたいな演技論が、作品内のキララの苦悩と重なるんです。 現在、コミックDAYSで一部無料公開されているので、興味があれば覗いてみてください。 かわぐち氏の漫画は、ただのエンタメじゃなく、業界のリアルを覗き見るような魅力がありますよ。

0 件のコメント:

コメントを投稿