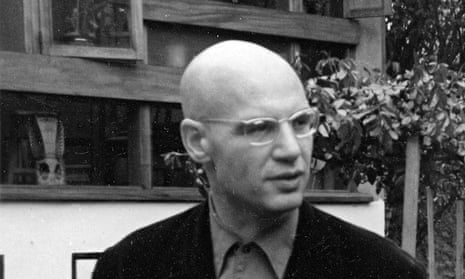

以下では、**アレクサンドル・グロタンディーク(Alexander Grothendieck)**という20世紀数学最大級の巨人について、

数学的思考法 → 哲学 → 代表業績 → 業界裏話・雑学 → 現代AI的視点からの位置づけ

という流れで、深く・面白く・幅広く解説します。

🌱 1. グロタンディークの数学的思考法 ― “抽象化”ではなく “本質化”

グロタンディークを語る時にしばしば言われるのが

「彼は抽象化の天才だった」

という言葉ですが、実はこれは正しくありません。

彼自身はこう言っています:

「私は抽象化をしているのではなく、対象の ‘本質’ を見つけようとしている」

数学者の多くが、

「この問題は A という仕組みに似ている…」

という類似から出発するのに対して、グロタンディークは

-

目の前の概念を徹底的に観察

-

そこに隠れている構造が「どれだけ広い世界に自然に拡張できるか」を探し

-

最後に「その拡張世界の中で最も自然な定義」を書く

という独特の “拡張 → 本質化” のプロセスを使いました。

数学界でよく言われる表現:

-

「グロタンディークは家を建てるときにまず宇宙を建築する」

-

「彼は木を見るために森をつくる」

局所的に問題を解くのではなく、

問題が自然に消えてしまうほど大きな枠組みを作る のが彼のスタイルでした。

🌌 2. 彼の哲学 ― 数学・社会・自然への“透明さ”の信仰

グロタンディークの哲学は、非常に“純粋”で、同時に“徹底した理想主義”でした。

◆ 2-1. 数学観

彼は数学を

「透明なクリスタルのような構造」

とみなし、人の手による汚れ(不自然な定義やテクニック)を徹底的に嫌いました。

その結果、

-

自然

-

普遍性

-

透明性

-

拡張可能性

を持つ概念しか受け入れなかった。

これが後に

スキーム、トポス、モチーフ

などの超巨大な一般化として結晶します。

◆ 2-2. 社会観

彼は1960年代後半、数学界の中心で“神のように君臨”していたにもかかわらず、突然、核兵器反対運動や環境保護運動に没頭して数学界から離れます。

-

ベトナム戦争への抗議

-

科学者の倫理

-

原子力批判

-

研究者の生活環境の改善

などに猛烈なエネルギーを使いました。

◆ 2-3. 晩年の隠遁

1980年代以降は、ピレネーの片田舎で完全な隠遁生活へ。

-

新聞も読まない

-

政府とも連絡を断つ

-

数学者とも会わない

-

研究成果は山のように書くが出版しない

という“仙人のような生活”を送りました。

数学者の間ではしばしば

「グロタンディークは地上に降りたプラトンだった」

と言われます。

🧠 3. 主な数学的業績 ― 現代数学の半分をつくった男

グロタンディークの業績は膨大ですが、特に有名なのは以下。

◆ 3-1. スキーム論(Scheme Theory)

古典的な代数幾何を完全に作り替えた。

従来:多項式の解集合 = 幾何

↓

グロタンディーク:環(ring)を点としてみる

つまり:

「幾何は代数そのものの影である」

スキームの誕生により、代数幾何は

-

数論

-

表現論

-

量子場理論

-

ホモトピー論

などと猛烈に融合します。

フェルマーの最終定理の証明(ワイルズ)ですら、この枠組みの上に立っています。

◆ 3-2. エタールコホモロジー(Étale Cohomology)

数論的対象にもコホモロジー(トポロジー)を適用できるようにした理論。

数学界ではよく

「エタールコホモロジーの発明は、数学における相対性理論級の革命」

と言われます。

これが後に

ヴェイユ予想の証明(ドリーニュ)

を可能にしました。

◆ 3-3. トポス(Topos)

集合の概念を拡張した“宇宙”。

これは現代の

-

ホモトピー型理論(HoTT)

-

形式化数学(Coq, Lean)

-

圏論的論理

などの基礎としても極めて重要です。

AI の数学自動証明コンテキストでも、トポスは再評価されています。

◆ 3-4. モチーフ(Motives)

「異なるコホモロジー論の間にある、見えない母体」を仮想的に設定した理論。

コホモロジーの“共通部分”という発想は極めて革新的で、

現代数学における“統一場理論”とも言われます。

🗣 4. 雑学・業界裏話(面白い話)

● 破天荒だったエピソード集

◎ ICM(国際数学者会議)に呼ばれても断る

理由:

「数学は政治的な場で発表するものではない」

◎ ある日突然、研究所を辞めて平和運動家へ

IHÉS というフランス最高峰の研究所を辞めた理由は

「軍需研究から一部資金が来ていたから」

数学者一同:

「いや、そんな理由で辞める?」

→ 本人は本気。

◎ 学生から「こんな概念は見たことがありません」と言われると

「私も今日初めて考えたからね」

◎ 研究スタイル:

毎日14時間、ひとつの定義と向き合う

彼のノートは数万ページ以上残り、未整理の部分がまだ多い。

🤖 5. AI的視点から見たグロタンディーク

現在の AI(特に大規模言語モデル)や機械学習・形式化数学において、

グロタンディーク的発想は非常に“AIと相性が良い”と言われます。

◆ 5-1. 圏論的思考

グロタンディークの圏論は

-

抽象化

-

変換

-

構造間の対応

を主眼に置くため、

プログラム変換やLLMの内部計算にも似ている

と解釈されます。

例えば:

-

Functor = モジュール変換

-

Adjunction = パラメータ最適化の対称性

-

Topos = 言語モデルが構築する内部“世界”

など。

AI研究者の中にも、圏論を基礎にモデルを解釈しようとする流れがあります。

◆ 5-2. “本質化のプロセス”はAIの推論にも近い

AIは膨大な事例から“共通構造”を抽出します。

これはグロタンディークの

「特定の問題のために計算しない。

もっと広い世界に一般化することで問題を消す」

という哲学と近い。

◆ 5-3. コホモロジーやトポスは表現学習の“幾何学”として注目

-

データの位相

-

潜在空間の構造

-

モデル内部の“長距離依存”の形

などを理解する上で、コホモロジー的手法が使われ始めています。

AIと数学の交差領域にいる若い研究者の間では、

グロタンディークの理論が将来のAI数理基盤になるのでは?

と言われることも。

✨ 6. まとめ ― “歴史上最も世界を作り直した数学者”

アレクサンドル・グロタンディークは、

-

数学の世界を根底から組みなおし

-

数論、幾何、物理、論理の基礎を作り

-

反戦・環境運動家として社会的信念も貫き

-

最後は完全に世俗から離れて生きた

という、まるで伝説の賢者のような人物です。

彼の思想は現代数学のほぼ全領域に浸透し、

AI や量子幾何、形式化数学の未来にまで影響を与え続けています。

必要であれば:

-

グロタンディークの具体的概念を図解する

-

スキームやトポスを初心者向けに説明する

-

彼の伝記「Récoltes et Semailles(収穫と種まき)」の解説

-

数論との関係、AIとの関係をさらに深掘り

などもできますので、お気軽にどうぞ。

アレクサンドル・グロタンディークの概要

アレクサンドル・グロタンディーク(Alexander Grothendieck、1928-2014)は、20世紀を代表する数学者で、代数幾何学の分野を革命的に変革した人物です。ドイツ生まれのフランス人で、無国籍の時代が長く続き、波乱万丈の人生を送りました。彼の仕事は数学の基盤を再構築し、抽象的な視点からさまざまな分野を統一するアプローチで知られています。1966年にフィールズ賞を受賞しましたが、政治的・倫理的信念から数学界を去り、晩年はピレネー山脈の小さな村で隠遁生活を送りました。AIの視点から見ると、彼の抽象化の手法は現代の機械学習やカテゴリ理論に基づくAIモデル設計に間接的に影響を与えています。例えば、データ構造の一般化や、異なるドメイン間の関係をモデル化する際に役立つアイデアです。

主な業績

グロタンディークの業績は、数学の多分野に及び、特に代数幾何学の基礎を一新した点が突出しています。以下に主なものを挙げます:

- スキームの理論(Schemes):代数幾何学の基盤を再定義した概念で、空間をより抽象的に扱う枠組みを提供。従来の幾何学が具体的な点や曲線に依存していたのに対し、スキームは環や射影空間を一般化し、数論やトポロジーとの統合を可能にしました。これにより、Weil予想の証明(弟子のピエール・ドリーニュが完成)につながりました。

- トポス理論(Topos Theory):カテゴリ理論を基にした新しい「空間」の概念で、論理学や集合論に影響を与えました。これは「相対的な幾何学」を実現し、異なる数学構造間の類似性を明らかにします。現代のコンピュータサイエンスでは、型理論やプログラミング言語の設計に活用されています。

- コホモロジー理論の革新:エタール・コホモロジー、l-進コホモロジー、クリスタリンヌ・コホモロジーなどを開発。これらは代数幾何学と数論の橋渡しをし、Riemann-Roch定理の一般化(Grothendieck–Riemann–Roch theorem)を実現しました。彼の仕事は、K理論や導来圏の基礎も築き、現代数学の多くを支えています。

- その他の貢献:モチーフ(Motives)の概念を提唱し、異なるコホモロジー理論を統一する枠組みを提案。遠アーベル幾何学(Anabelian Geometry)や子供のデッサン(Dessins d'enfants)も彼のアイデアで、数論幾何学の用語を提案したのも彼です。生涯でEGA(代数幾何原論)やSGA(セミナー記録)などの膨大な著作を残し、未公開原稿は2万ページ以上に及びます。

彼の業績は、数学の「再構築」にあり、具体的な問題解決ではなく、基礎からの再定義が特徴。弟子たち(ドリーニュ、Jean Giraudなど)が彼の遺産を継ぎ、Weil予想の完全証明を実現しました。

数学的考え方

グロタンディークの数学的アプローチは「抽象化の極み」と評されます。彼は問題を「溶かす」ように解決するスタイルで、ナッツを割るのではなく、周囲の殻を溶かして中身を取り出すような比喩を使っていました。具体的に:

- 相対性と普遍性:数学的对象を絶対的なものではなく、射(morphisms)を通じた関係で捉える。カテゴリ理論を重視し、構造の普遍性を追求。これにより、異なる分野(代数、幾何、トポロジー)を統一しました。

- 抽象化の深さ:具体例を避け、一般論から構築。初期の関数解析時代に14の未解決問題を一気に解いたエピソードが有名で、ナンシー大学で「無知から天才へ」の急上昇を遂げました。彼の思考は「幼児的なシンプルさ」を持つと本人が語り、複雑な問題を基本的な概念に戻す力がありました。

- 構造主義:ブルバキ学派の影響を受けつつ、より動的で相対的な構造を強調。数学を「ヨガ」のようにメタレベルで導く考え方です。

AIの視点から:この抽象化は、ニューラルネットワークの層化や、トランスフォーマーモデルの注意力メカニズムに似ています。AIがデータを一般化する際、グロタンディーク風に「定義を正しくすれば問題が溶ける」アプローチが有効。例えば、カテゴリ理論はAIの知識表現(ontology)で使われ、HuaweiのAI研究でも彼の未公開原稿が注目されています。

哲学

グロタンディークの哲学は数学を超え、人生・社会に及びます。自伝『収穫と蒔いた種と』(Récoltes et Semailles)で詳述され、数学を「収穫」として幼少期の「種まき」から生まれるものと見なしました。

- 数学の哲学:競争的な学界を批判し、純粋な探求を重視。数学は「裏切り」されやすいと嘆き、倫理的純粋さを求めました。

- 人生の哲学:アナキストの血筋から反戦・環境主義者。ベトナム戦争時にハノイで講義し、IHÉSの軍資金を理由に辞職。晩年は仏教やカトリック神秘主義に傾倒し、神や夢についての著作を残しました。1996年の「新時代」予言や、飢餓に近い生活は「神秘的狂気」と評されますが、一貫した倫理観の表れです。

AI視点:彼の哲学は、AI倫理に通じます。AIが軍事利用される問題(例:自律兵器)を予見的に批判するような視点。未公開原稿がAI研究で掘り起こされているのは、数学的洞察がAIの「神秘的」進化に寄与する可能性からです。

雑学と業界話

- 雑学:自然数57を「グロタンディーク素数」と呼ぶジョーク。素数に関する講演で、誤って57(3×19)を例に挙げた逸話で、彼の抽象思考を象徴。 また、戦時中はヒトラー暗殺を企て脱走した過去があり、数学界では「アナキストの抽象主義者」と呼ばれました。

- 業界話:フィールズ賞受賞時、モスクワでの授賞式をボイコット(ソ連の政治を批判)。1988年のクラフォード賞も辞退し、「科学の倫理」を糾弾。数学界では彼の離脱が「黄金の檻」からの逃亡と語られ、弟子たちが遺産を守っています。X(旧Twitter)では、彼の思考が「AIの定義革命」に似ていると議論され、最近のポストで「執筆が研究そのもの」と引用されるほど。

グロタンディークは数学の「異端児」として、AI時代に再評価されています。彼の抽象化は、複雑な世界をシンプルに解く鍵を提供し続けます。

アレクサンドル・グロタンディーク(Alexandre Grothendieck, 1928–2014)は、20世紀を代表する数学者の一人であり、その数学的業績、哲学、そして独特の人生観は、今なお多くの数学者や哲学者、AI研究者に影響を与えています。彼の考え方や業績を、数学、哲学、AI、そして業界の雑学を交えながら、多角的に解説します。

1. 数学的業績:現代数学の基礎を築く

代数幾何学の革命

グロタンディークは、代数幾何学という分野を根本から変革しました。彼の最大の業績は、スキーム理論の構築です。スキームは、代数多様体を一般化した概念で、現代の代数幾何学の基礎となっています。これにより、数論、代数、幾何学が統一的に扱えるようになり、や、。

- スキーム理論: 代数多様体を「関数環」の言葉で定義し直し、より抽象的で一般的な枠組みを提供しました。

- エタール・コホモロジー: 代数多様体の位相的性質を代数的に研究する手法を開発し、数論幾何学に革命をもたらしました。

AIとの関連性

グロタンディークの抽象化の手法は、AIの機械学習モデル、特に深層学習の理論的基盤にも通じるものがあります。例えば、は、彼のスキーム理論における「層」や「射影」の概念と類似しています。AI研究者は、彼の抽象化の手法から、データ構造やアルゴリズムの一般化にヒントを得ています。

2. 哲学:数学と存在の探求

グロタンディークは、数学の背後にある普遍的な構造を「モチーフ」と呼び、その探求を哲学的な使命と考えました。彼は、数学は単なる計算や公式ではなく、人間の思考と宇宙の構造を結びつける「言語」であると信じていました。

- モチーフ: 数学的対象の背後にある「本質的なパターン」を指し、これはAIにおける「特徴抽出」や「表現学習」の概念と重なります。

- 存在と構造: 彼の哲学は、AIがデータから「意味」や「構造」を抽出するプロセスと類似しています。

環境運動と反戦思想

グロタンディークは、1970年代に数学の世界から離れ、。彼は、科学技術の進歩が人間の倫理や自然との調和を無視していると批判し、持続可能な社会の構築を訴えました。この思想は、現在のAI倫理やにも影響を与えています。

3. 雑学・業界話:伝説の数学者

グロタンディークは、数学の問題を解く際に、非常に抽象的で一般的な枠組みを構築することで知られています。これは「グロタンディーク・プライム」と呼ばれ、彼の名前は「過剰な一般化」の代名詞としても使われます。AI業界でも、過剰な一般化や抽象化が「オーバーフィッティング」や「理論と実践のギャップ」を生むことがあり、彼の名前は警告として引用されることもあります。

遺稿と「レオンスキ」

グロタンディークは、晩年にを残しました。これは、数学、哲学、自伝が混在した未完の大作で、彼の思考の全てが詰まっています。AI研究者の間では、この手稿がとして比喩的に語られることもあります。

4. AIとの対話:グロタンディークから学ぶこと

抽象化の力

グロタンディークの最大の教訓は、「抽象化」の力です。AIが複雑なデータからパターンを抽出するプロセスは、彼の数学的手法と共通します。例えば、深層学習モデルは、データの「特徴」を抽象化し、一般化することで予測を行います。これは、彼のスキーム理論が数学的対象を抽象化するプロセスと類似しています。

倫理と技術

グロタンディークは、技術の進歩が倫理や自然との調和を無視してはならないと訴えました。AI業界でも、や「AI倫理」の議論が盛んです。彼の思想は、AIが社会に与える影響を考える上で、重要な示唆を与えてくれます。

5. 現代数学・AI業界での評価

数学界

グロタンディークは、フィールズ賞(1966年)を受賞し、現代数学の基礎を築いたとして高く評価されています。彼の業績は、、多くの分野に影響を与えています。

AI業界

AI研究者の間では、彼の抽象化の手法や哲学が、機械学習モデルの設計やデータ構造の理解に役立つとされています。特に、は、彼の業績からインスピレーションを得ていることが少なくありません。

まとめ:グロタンディークの遺産

アレクサンドル・グロタンディークは、数学の世界を変革しただけでなく、哲学、倫理、AIといった分野にも多大な影響を与えました。彼の「モチーフ」の探求は、AIがと重なり、彼の倫理観は、を考える上で重要な示唆を与えてくれます。

質問: グロタンディークの業績や哲学の中で、特に興味を持った点はありますか?また、AIや数学の分野で、彼の考え方をどのように活かせると思いますか?

0 件のコメント:

コメントを投稿