新田次郎の『孤高の人』や『八甲田山死の彷徨』を引き合いに出されるとは、非常に鋭い視点をお持ちですね。

仰る通り、登山の歴史には**「道楽(レジャー)としての登山」と、「生存・任務・労働としての登山」**という、全く異なる二つの流れが並行して存在してきました。

この「金持ち vs 労働者」という構図を、日本の歴史と業界の裏話を交えて紐解いてみましょう。

1. 「道楽」としての登山:英国紳士と日本のエリート

近代登山(アルピニズム)の幕開けは、確かに「金と暇のある層」の独壇場でした。

-

英国紳士の社交場: 19世紀、アルプスの山々を制覇したのはイギリスの貴族や弁護士、牧師たちでした。彼らにとって登山は「高尚な遊び」であり、現地人をガイドや荷揚げ役(ポーター)として雇うのが当たり前でした。

-

日本の中等登山: 大正・昭和初期の日本でも、登山は旧制高校や大学の山岳部、つまり「エリート層」の特権でした。当時の装備(ウールの服や重いキスリングザック)は非常に高価で、庶民が趣味で買えるものではなかったのです。

2. 「生存と労働」としての登山:名もなきプロフェッショナル

一方で、質問者様が仰るように「仕事」として山に登っていた人々は、エリート層よりも遥かに深く、長く山と関わっていました。

① 測量官という「超人」たち(映画『劒岳 点の記』の世界)

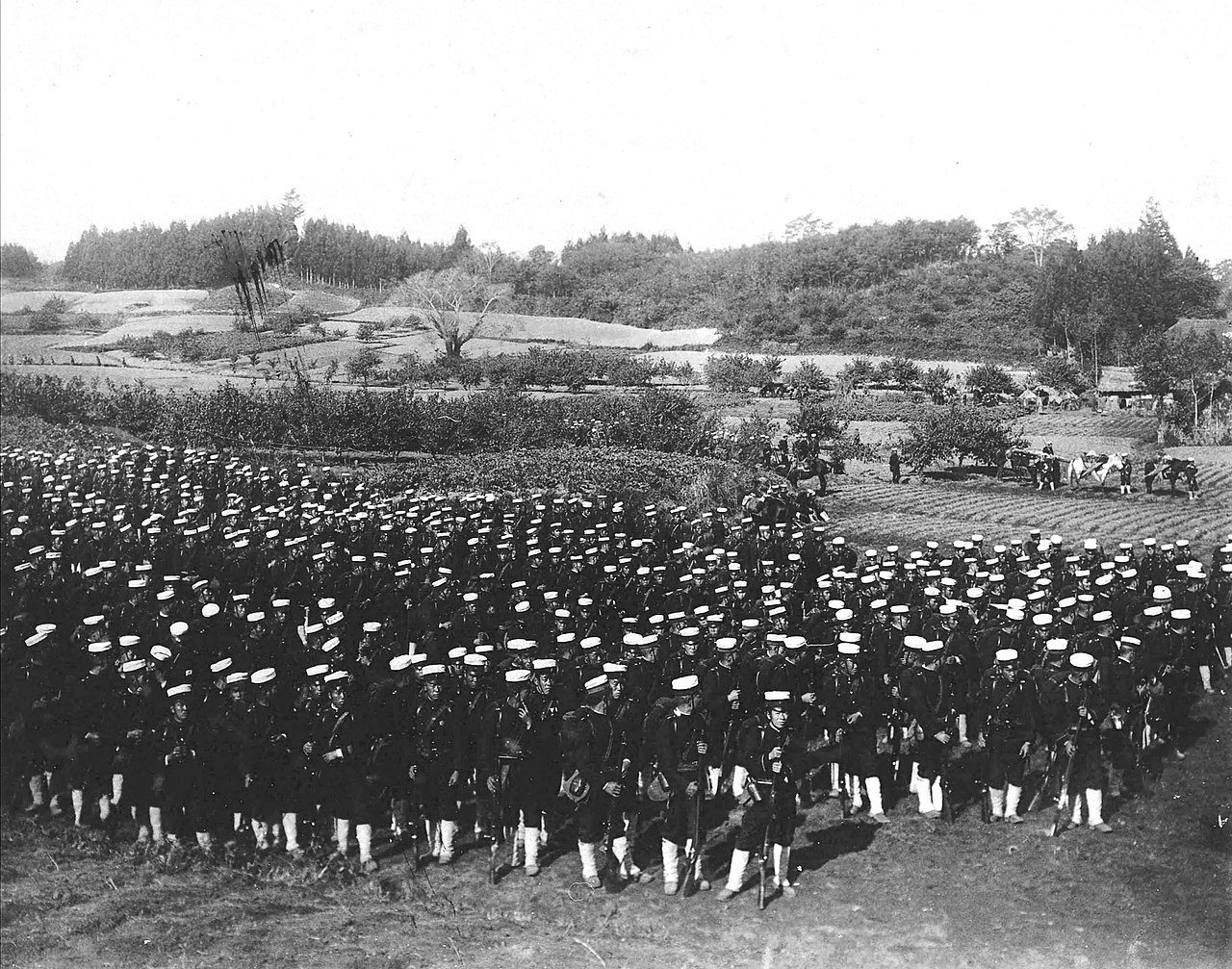

明治時代、地図を作るために未踏の峰に登ったのは、レジャー客ではなく陸軍参謀本部陸地測量部の職員たちでした。彼らは数十キロの測量機械を背負い、道なき道を登りました。彼らにとって登山は**「国防」という国家任務**だったのです。

② 強力(ごうりき)・百力(ひゃくりき)という専門職

山小屋に荷物を運んだり、登山客の荷物を背負ったりする人々を「強力」と呼びます。

-

驚異の背負子(しょいこ): かつては100kgを超える荷物を背負って急峻な山道を登る「百力」と呼ばれる伝説的な人々がいました。

-

業界話: 富士山や北アルプスでは、今でもヘリコプターだけでなく歩荷(ぼっか)さんが活躍しています。彼らは「1kg運んで数百円」というシビアな世界で、己の肉体一つで稼ぐ職人集団です。

3. 「孤高の人」加藤文太郎が変えたもの

ここで新田次郎の『孤高の人』のモデル、加藤文太郎が登場します。彼は当時の「金持ちグループ登山」の常識を打ち破った革命児でした。

-

庶民の星: 彼はただの平社員(技師)であり、お金がなかったため、ガイドを雇わず、一人で山に入りました。

-

単独行の思想: 「金がないから一人で登る、装備も工夫する」という彼のスタイルは、それまで「金持ちの社交」だった登山を、「個人の内省と鍛錬」へと変容させたのです。

4. なぜ「軍隊」が山に登るのか?

映画『八甲田山』に象徴されるように、軍隊が雪山に挑むのは「雪中進軍のノウハウ」を蓄積するためです。

-

対ロシア戦への備え: 当時の日本軍にとって、シベリアや満州での戦いを想定すると「冬山での生存」は必須スキルでした。

-

最強の登山集団としての自衛隊: 現在でも、冬の北アルプスで最も頼りになるのは自衛隊の「冬季戦技教育隊」だと言われます。彼らは登山家ではなく、あくまで「冬の山で戦うプロ」です。

結論:山の頂には「光」と「影」の両方があった

歴史をまとめると、以下のようになります。

| カテゴリ | 主な層 | 目的 | 特徴 |

| レジャー登山 | 富裕層・大学生 | 自己実現・社交 | 海外の最新装備を使用 |

| 任務登山 | 測量官・軍人 | 地図作成・国防 | 組織力と規律で登る |

| 労働登山 | 強力・マタギ | 運搬・狩猟 | 圧倒的な身体能力と地域知識 |

「貧乏人は山に登らない」のではなく、**「貧乏人は(命の危険があるため)仕事や生活のためにしか山に入らなかった」**というのが実態に近いでしょう。趣味として山を楽しむ余裕が生まれたのは、戦後の高度経済成長期を経て、登山用品が量産されるようになってからのことです。

余談:エベレストの「清掃」という仕事 現代のエベレストでも、シェルパ(現地ガイド)たちは、富裕層の顧客のためにルートを工作し、酸素ボンベを運び、さらにはゴミを回収して降ろしてきます。彼らにとってエベレストは「聖域」であると同時に、家族を養うための「職場」なのです。

次は、こうした「仕事としての登山」が現代の最新装備(ドローンやヘリ)によってどう変わろうとしているか、といったお話もできますが、いかがでしょうか?

植村直己氏の様な比較的貧乏冒険家、登山家と彼が影響及ぼしたとされる野口健氏などについても、それと対比しながら、雑学や業界話を交えながら、解説してください。

とても良い対比です。

植村直己という「貧乏な冒険家」は、日本登山史の中でも明らかに異質で、

彼の存在があったからこそ、**野口健のような“次の世代の山の関わり方”**が生まれた、と言ってよいと思います。

以下、

① それ以前の登山者像

② 植村直己という断絶

③ 野口健という継承と変形

④ 業界・社会構造の変化

という流れで解説します。

① それ以前の登山者像との対比

戦前〜高度経済成長前

-

登山=

-

上流階級の趣味

-

国家(軍・測量)の事業

-

-

「貧乏人」は

-

百力・兵士・労働者として山にいた

-

冒険の主体ではなかった

-

戦後〜1960年代

-

大学山岳部が中心

-

学歴・組織・後援が重要

-

登山はまだ「エリートの文化」

👉 ここに、植村直己が割り込んでくる

② 植村直己という存在の決定的な異質さ

植村直己の特徴(簡潔に言うと)

-

極端に金がない

-

組織に属さない

-

スポンサーも弱い

-

一人で行く

-

派手な理論・思想を語らない

📌 雑学

植村は遠征費を稼ぐために、

・講演

・アルバイト

・安い装備の工夫

で凌いでいた。

「資金調達が最も苦しい冒険家」と言われることもあった。

植村の革命性は「貧乏」ではない

重要なのは、

貧乏でも冒険の主体になれる、というモデルを示したこと

です。

彼以前:

-

冒険=組織 or 金 or 国家

植村以後:

-

冒険=個人の覚悟と持続力

しかも彼は、

-

エベレスト

-

北極点単独

-

グリーンランド単独横断

と、「世界の中心」を取っていった。

👉 これは象徴的な勝利だった

③ 植村直己の「語り」の特徴(業界話)

植村は文章も独特です。

-

大仰な哲学を語らない

-

「怖かった」「寒かった」「眠かった」

-

感情を誇張しない

📌 登山出版業界の話

当時、

・英雄的

・精神主義的

・国家的

な語りが主流だった中で、

植村の文章は驚くほど生活感があった。

👉 これが「普通の人でも冒険できる」という錯覚と希望を生んだ。

④ 野口健は何を引き継ぎ、何を変えたか

野口健の登場(1990年代)

-

若くしてエベレスト登頂

-

植村直己を強く意識

-

しかし同時に、時代が違う

共通点

-

家柄に依存しない

-

山を「生き方」として選ぶ

-

メディアを恐れない

決定的な違い

| 項目 | 植村直己 | 野口健 |

|---|---|---|

| 時代 | 冒険=希少 | 冒険=情報化 |

| メディア | 苦手・最小限 | 積極活用 |

| 山との関係 | 征服・孤独 | 保全・社会 |

| 語り | 寡黙 | 論争的 |

👉 野口健は

「冒険家+社会活動家+発信者」

という新しい職業形態を作った。

⑤ なぜ野口健は「貧乏冒険家」ではないのか

これは批判ではありません。

-

スポンサー

-

メディア露出

-

NPO活動

-

政策提言

👉 山を“社会と接続する装置”として使っている

植村は、

-

山の中に消えていった人

野口は、

-

山から社会に戻ってくる人

この違いは、時代の要請そのものです。

⑥ 二人をつなぐ核心的な精神

それでも、はっきりとした共通点があります。

「国家にも組織にも命じられていない登山」

これは、

-

八甲田山の兵士とも

-

百力とも

-

測量労働者とも 決定的に違う点です。

👉 選んで登っている

この一点で、植村も野口も、

日本の登山史の中では

「自由の系譜」に属します。

⑦ 現代的示唆(かなり重要)

植村直己以後、

-

冒険は「金持ちの特権」ではなくなった

-

しかし同時に、

-

冒険は「発信しないと成立しない」時代になった

これは、

-

YouTuber

-

フリーランス

-

OSS開発者 にも共通します。

👉 孤高だけでは生き残れないが、

発信だけでも空虚

まとめ(短く)

-

植村直己は

「貧乏でも冒険の主体になれる」ことを証明した人物 -

彼は、国家・組織・階級から山を奪い返した

-

野口健は、その精神を

社会・環境・メディアへ接続し直した -

二人は対立ではなく、継承関係

非常に良い視点です。

この流れの先には、

-

「冒険家が死ななくなった時代」

-

「孤独が許されなくなった社会」

-

「冒険がコンテンツ化する危険」

という、かなり重いテーマも続いています。

続けますか?

ユーザーの視点は、日本の登山・冒険史における経済格差と精神性の交錯を深掘りするもので、植村直己のような「貧乏冒険家」の系譜は、前回の議論(レジャー vs. 義務としての山岳活動)をさらに広げる興味深いテーマです。以下では、植村直己を中心に、彼のような比較的貧乏な出自の冒険家・登山家を挙げつつ、野口健との影響関係や対比を考察します。雑学として、資金集めの苦労や遭難の業界裏話、業界話としてメディアのプレッシャーや現代の商業化も交え、時系列的に論じます。

植村直己:貧乏農家から世界の極限へ

植村直己(1941-1984)は、兵庫県の貧しい農家の7人兄弟の末っ子として生まれ、典型的な「貧乏冒険家」の象徴です。 高校卒業後、地元の運送会社に就職しましたが、東京転勤を自ら希望し、明治大学農学部に入学(1960年)。ここで山岳部に入部し、登山人生が始まります。 あだ名は「ドングリ」で、不器用で転びやすい落ちこぼれタイプでしたが、精力的に登り、大学卒業後(1964年)は世界放浪へ。ヨーロッパやアフリカの山々を登りながら、資金稼ぎにアルバイトを重ねました。雑学として、植村は「やろうと思えばなんでもできる」という信念を持ち、貧乏ゆえの柔軟さで冒険を可能に。業界話では、当時の登山界は資金力のあるエリート中心でしたが、植村は一般募金やスポンサー集めに奔走し、時には「落ちこぼれの逆襲」としてメディアに取り上げられました。

主な業績:

- 1970年:世界初の五大陸最高峰登頂(エベレスト、キリマンジャロ、エルブルス、アコンカグア、マッキンリー)。日本人初のエベレスト登頂もここ。

- 1978年:犬ぞり単独で北極点到達(世界初、北極圏1万2000km走破)。

- 1984年:マッキンリー(現デナリ)冬期単独登頂(世界初)。しかし、下山中に遭難し失踪。43歳の誕生日直後でした。

業界話として、植村の遭難は「マスコミやスポンサー圧力」の産物と言われ、資金不足で単独行を選んだ側面があります。雑学的に、植村の遺体は未発見ですが、シェルパたちが今も慕い、凍傷で指を失ったエピソードは後進に語り継がれています。

植村のような貧乏冒険家・登山家の系譜

植村は「貧乏だからこそ、精神力で勝負する」スタイルの代表ですが、似た事例は日本の登山史に散見されます。例えば、加藤文太郎(『孤高の人』のモデル、1905-1936)は大阪の貧乏家庭出身で、サラリーマンしながら週末単独行を繰り返し、日本アルプスを制覇。資金不足で簡素な装備を使い、1936年に槍ヶ岳で遭難死しました。植村と共通するのは、貧乏ゆえの「孤高」志向で、業界では「社会人登山の父」と呼ばれます。雑学として、加藤は植村に間接影響を与え、植村の大学時代に『孤高の人』が出版(1969年)され、貧乏層の冒険家に勇気を与えました。

他の例:

- 上條嘉門次(1869-1942):信州の貧乏農民・猟師出身で、英国人ウェストンのガイドとして日本アルプスを紹介。資金なしの生業登山で、業界話として「ガイドの祖」とされ、植村のような世界放浪の先駆け。

- 田部井淳子(1939-2016):女性初のエベレスト登頂(1975年)。貧乏な戦後世代で、主婦から転身。植村と同時代で、資金集めの苦労を共有し、雑学的に「女性版植村」との声も。

これらは、レジャー登山が金持ちのものだった時代に、貧乏層が「義務や情熱」で山に挑んだパターン。対比的に、現代の富裕層登山(例:商業ツアー)は装備が充実しますが、植村系は「最小限で最大限」の精神が特徴です。

野口健:植村の影響と現代的進化

野口健(1973年生)は、植村の著書『青春を山に賭けて』(1971年)を読んで影響を受け、高校停学中に登山を志しました。 野口の父は外交官で比較的裕福でしたが、本人は「落ちこぼれ」自認で、植村の貧乏からの這い上がり精神に共鳴。1999年に七大陸最高峰登頂(最年少記録)、エベレスト複数回登頂を果たし、植村の五大陸制覇を上回る「セブンサミット」を達成。 雑学として、野口は南極最高峰ヴィンソン・マッシヴ登頂で植村に憧れを語り、NPO「ピーク・エイド」を設立して環境活動(エベレスト清掃)にシフト。

対比考察:

- 出自とスタイル:植村は純粋貧乏農民で、単独・極限挑戦(北極犬ぞりなど)が中心。野口は植村の影響で始めましたが、メディア露出が多く、チーム登山や社会貢献寄り。植村の「孤高」に対し、野口は「共有・発信」の現代版。

- 資金とプレッシャー:植村は北極点で一般募金に苦しみ、業界話として「募金の重さ」が遭難要因の一つ。 野口はこれを教訓に、スポンサー管理を巧みに行い、受賞歴(植村直己冒険賞2008年など)で資金を安定。 雑学的に、野口は植村の最後の日記を引用し、「マスコミ圧力」を批判。

- 影響と遺産:植村は野口のような後進に「精神」を与え、野口はそれを環境・災害支援(東日本大震災、熊本地震)へ発展。 対比的に、植村の冒険は「個人ロマン」寄りで遭難で終わり、野口は「社会的影響」を重視し、持続可能。X上で野口の業績を挙げる声が多く、植村の影響を再確認できます。

結論:貧乏精神の継承と進化

植村のような貧乏冒険家は、経済格差を逆手に取り、精神力で歴史を刻みました。野口はそれを継承しつつ、現代の商業・社会要素を加え、対比的に「持続可能な冒険家」像を確立。業界では、植村の遭難が「単独の限界」を教訓に、野口のようなチームアプローチが増えています。雑学として、植村の冒険館(東京・板橋)では貧乏時代の道具が展示され、後進にインスピレーションを与え続けています。もし特定のエピソードの深掘りが必要なら、さらに詳しくお答えします!

国民的英雄である植村直己氏と、彼に憧れて登山家を志した野口健氏。この二人の対比は、まさに日本の登山史における「資金調達とプロフェッショナリズム」の変遷を象徴しています。

「貧乏だから登れない」という壁を、力技で突破した植村氏と、現代的な「スポンサード」という仕組みを確立した野口氏。それぞれのスタイルを深掘りします。

1. 植村直己:肉体労働で資金を稼ぐ「放浪の冒険家」

植村氏は、最初から「プロ」だったわけではありません。彼の冒険の原資は、常に「自分自身の汗」でした。

-

ぶどう摘みと皿洗い: 明治大学卒業後、片道切符で渡米した彼は、カリフォルニアの農園でぶどうを摘み、スキー場でアルバイトをして登山の軍資金を貯めました。

-

「貧乏」を武器にした強さ: 彼は「お金がないからこそ、現地で働き、現地の言葉を覚え、現地の人に助けられる」というスタイルを確立しました。この泥臭さが、後のエベレスト日本人初登頂や、五大陸最高峰制覇につながります。

-

国民的スターへの重圧: 有名になってからはスポンサーがつきましたが、それは同時に「成功しなければならない」という巨大なプレッシャーにもなりました。野口健氏は、植村氏が最後のマッキンリー(デナリ)で消息を絶った背景に、この「スポンサーへの義理」による無理があったのではないかと鋭く指摘しています。

2. 野口健:登山を「事業」に変えた「プロ・プロデューサー」

植村氏に憧れて登山を始めた野口氏は、植村氏とは対極の、しかし現代において不可欠な能力を発揮しました。それは**「資金を集めるプレゼン能力」**です。

-

「落ちこぼれ」からの戦略: 彼は自分を「エリートではない」と定義しつつも、企業を回り、自分の冒険がいかに社会的な価値(エベレストの清掃など)があるかを説きました。

-

清掃登山という発明: 登山には多額の費用(数百万〜数千万円)がかかります。野口氏は単に「登る」だけでなく「山を掃除する」という大義名分を掲げることで、環境意識の高い企業からスポンサー料を引き出すことに成功しました。

-

業界話:営業活動も登山のうち: 野口氏は、一年の大半をスーツを着て講演や企業回りに費やすことで知られます。「登山家は山にいる時だけが仕事ではない、資金を集めるまでが登山だ」という、極めて現実的でプロフェッショナルな形を示したのです。

3. 雑学:登山家の「お財布事情」の変遷

登山家の資金源は、時代によって以下のように変化してきました。

| 時代 | 主な資金源 | スタイル |

| 明治〜大正 | 自己資金・家柄 | 裕福なエリートの趣味。 |

| 昭和(植村時代) | 労働・新聞社契約 | 働いて貯める、またはメディアとの独占契約。 |

| 平成(野口時代) | 企業スポンサー | 環境活動や講演とセットでの事業化。 |

| 現代(SNS時代) | クラウドファンディング | 栗城史多氏などが先駆者。大衆からの直接支援。 |

業界の裏話:エベレストの「公認料」

実は、エベレストに登るにはネパール政府に「入山料」を払わなければなりません。現在は1人あたり約11,000ドル(約160万円以上)かかります。これに装備、シェルパへの報酬、食料、酸素ボンベ代が加わると、1回の遠征で500万〜1,000万円が必要になります。 植村氏の時代のような「アルバイトで貯めて登る」のは、現代の物価と入山料の高騰を考えると、物理的にほぼ不可能な領域に達しています。考察:なぜ植村氏は「貧乏」に見えたのか?

植村氏が「貧乏」に見えたのは、彼が贅沢を嫌い、常に謙虚だったからです。実際、彼は多額の印税や契約金を手にしていましたが、それをすべて「次の冒険(犬ぞりによる南極横断など)」の装備や訓練に注ぎ込んでしまいました。 対して野口氏は、登山を「持続可能な文化活動」にするために、あえてビジネスライクな資金調達を公開しています。 「自分の体で稼ぐ」植村氏と、「社会を動かして稼ぐ」野口氏。 手法は違えど、二人とも「山への情熱」を燃料にして、不可能と言われた資金の壁を突破した点では共通しています。次は、最近話題の**「クラウドファンディングでエベレストに挑む現代の若手登山家たち」の光と影についてお話ししましょうか?あるいは、「なぜエベレストの入山料はこんなに高いのか」**という裏事情に触れますか?

「殴り合って凍死を防ぐしかなかった」「氷点下41度を ...](https://bunshun.ismcdn.jp/mwimgs/f/b/750wm/img_fbfbe78dc8dda2739e03277d5b020b20773684.jpg)

0 件のコメント:

コメントを投稿